Als bei den Eltern der amerikanischen Fotografin Nancy Borowick Krebs im Endstadium diagnostiziert wurde, fasste sie einen Entschluß. Sie begleitete die letzte Reise von Howie und Laurel mit der Kamera. Dabei lernte sie während dieser sehr intensiven Zeit viel über sich selbst, ihre Familie und Beziehungen im Allgemeinen. Im Interview erzählt sie uns was Liebe, Verlust und Trost für sie bedeuten.

Frau Borowick, Ihre Eltern waren gleichzeitig unheilbar an Krebs erkrankt. Wann haben Sie beschlossen, die letzte Lebensphase Ihrer Eltern mit der Kamera zu begleiten und wie haben Ihre Eltern darauf reagiert?

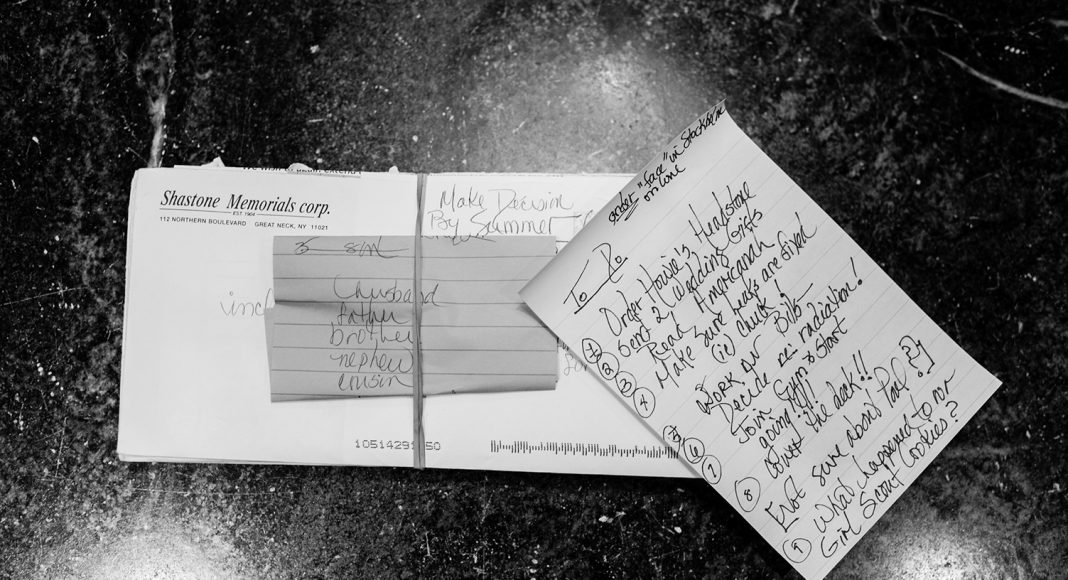

Die fotografische Dokumentation dieser letzten Reise meiner Eltern entwickelte sich recht organisch. Ich wollte so oft wie möglich bei ihnen sein, da ich nicht wusste, wieviel Zeit wir noch zusammen haben würden. Die Fotografie ermöglichte mir einen vertrauten Kontext, durch den ich das Erlebte besser verarbeiten konnte. Gleichzeitig diente sie mir als Schutz vor der Realität. Ich hatte geglaubt, dass meine Eltern immer in meinem Leben sein würden. Als mir klar wurde, dass sie vor meinem 30. Geburtstag sterben würden, wusste ich, dass ich einen Weg finden musste, sie in ihrem Wesen festzuhalten. Ich glaube, sie waren dazu bereit, mir diesen Einblick zu gewähren, weil sie nichts mehr zu verlieren hatten. Sie verstanden, dass mir die Dokumentation irgendwie dabei helfen könnte, diesen Prozess zu begreifen.

Hat es Ihre Beziehung zueinander verändert?

Wir hatten immer schon ein sehr enges, offenes Verhältnis. Weil wir aber so viel Zeit zusammen verbrachten, wurde es noch intensiver. Als ihre Tochter forderte ich Transparenz, um ihnen so gut wie möglich helfen zu können. Daher waren sie mir gegenüber sehr offen und verletzlich. Es war bestimmt schwierig für sie, da Eltern üblicherweise versucht sind, ihre Kinder vor der Realität von Krankheit und Tod zu beschützen. Aber es lag nun an mir, für sie zu sorgen und sie zu unterstützen. Ich glaube, sie wussten das und haben es letztendlich akzeptiert.

Ihre Fotos zeigen zwei von Krankheit gezeichnete Menschen, die aber dennoch stark, humorvoll und optimistisch wirken. War es ihren Eltern wichtig, Ihnen oder dem Betrachter diese Einstellung auf den Fotos zu vermitteln?

Mir war es wichtig, die Geschichte aus meiner Sicht und Erfahrung zu erzählen. Ja, sie waren beide krank und in Behandlung, dennoch lebten sie für Liebe und Hoffnung, nicht für Krankheit und Tod. Beide verloren in jungen Jahren ihre Eltern durch Krebs, die Realität ihrer Situation war ihnen also bewusst. Uns Kindern vermittelten sie, wie unvorhersehbar das Leben sein kann und dass man für jeden Tag dankbar sein muss. Es war beinahe so, also wussten sie, dass sie jung sterben würden.

Wenn ein Partner ernsthaft erkrankt, verändert sich eine Lebensgemeinschaft. Bei ihren Eltern hat man das Gefühl, sie sind einander besonders zugewandt, unterstützen sich und bleiben füreinander attraktiv. Wie sind Ihre Eltern mit der eigenen und der Krankheit des anderen umgegangen?

In vielerlei Hinsicht hatte ihre gleichzeitige Erkrankung etwas Wunderschönes, weil der eine wirklich verstehen konnte, was der andere gerade durchmachte. Dennoch war es schwierig für sie, weil sie sich um einander kümmern wollten, sich aber auch der eigenen Erkrankung bewusst sein mussten. Sie waren immer so müde, fanden aber irgendwie die Kraft, albern zu sein oder in der Küche herumzutanzen. Insbesondere dann, wenn sie wussten, dass es den anderen zum Lächeln bringen würde. Im Leben eines jeden Paares gibt es Herausforderungen. Das war eben eine in ihrem und sie mussten zusammenarbeiten, um sie so gut wie möglich zu bestehen.

Fotos halten Momente fest, Gefühle, Erinnerungen. Sobald ein Foto gemacht wird, ist der eigentliche Moment schon vorbei. Sie als Fotografin halten etwas fest, während Ihre Eltern loslassen müssen, nichts Geringeres als ihr Leben. Was denken Sie heute, wenn Sie die Fotos betrachten?

Als ich anfing, meine Eltern zu fotografieren, hatte ich gerade mal zwei Jahre als professionelle Fotografin gearbeitet, für mich war es also Neuland. Bei diesem Projekt musste ich tief eintauchen und lernen, mich mit unbequemen Situationen zu arrangieren. Das bedeutete, meine Kamera stets griffbereit zu haben, zu beobachten, zu fokussieren und dabei präsent zu sein.

Hat Sie das Projekt nachhaltig verändert und hat es Auswirkungen auf Ihre Arbeit als Fotografin gehabt?

Ich glaube, dass ich durch diese Erfahrung als Fotografin, aber auch als Mensch, empathischer geworden bin und diese Erfahrungswerte zeigen sich in meinen anderen Arbeiten.

War es schwer eine Auswahl für das Buch zu treffen?

Am liebsten hätte ich alle 10.000 Fotografien dieser Serie mit aufgenommen. Jedes einzelne Bild hat eine ganz besondere Bedeutung für mich, aber natürlich konnte ich nicht alle im Buch zeigen. Bei der Zusammenstellung der endgültigen Auswahl habe ich viel über unsere gemeinsame Lebensgeschichte nachgedacht, über unsere Erlebnisse vor, während und nach dem Krebs. Wichtig waren mir die Bilder, die mehrere Geschichten in einer erzählen.

Wie reagierten Ihre Eltern auf die entstandenen Fotografien?

Beim Fotografieren habe ich meinen Eltern die Aufnahmen stets gezeigt und sie hatten immer Interessantes dazu zu erzählen, schließlich ging es um meinen Blick auf sie und ihr Leben.

Welche Art Fotos haben Sie aussortiert?

Ich weiß nicht mehr, ob ich ihnen auch Bilder vorenthalten habe, es wird schon ein paar gegeben haben. Bei der Auswahl für das Buch wollte ich so offen wie möglich sein. Um eine möglichst ehrliche und wahrheitsgetreue Version der Geschichte zu erzählen, musste ich schließlich offen und ehrlich sein.

Fotografieren ist auch eine Art Reflexion, Sie halten jemanden einen Spiegel vor. War es schwer für Ihre Eltern, die Fotos anzuschauen?

Immer wieder waren sie davon überrascht, wie alt oder dünn sie aussahen. Meine Mutter sagte mir einmal, dass sie bei ihrem eigenen Anblick weder einen Mann noch eine Frau sehen würde. Sondern bloß etwas Albernes, ein „Ding“, da sie keine Haare und nur eine Brust hatte. Ich glaube, sie distanzierten sich ein Stück weit von ihren Bildern. Sie waren sich selbst fremd geworden. Vielleicht war diese Distanzierung als therapeutische Maßnahme hilfreich.

Gab es Momente, in denen Sie dachten, das wird mir jetzt zu viel, ich kann das doch nicht?

Zu meiner eigenen Überraschung hatte ich nur einmal das Gefühl, mit der Situation nicht umgehen zu können. Nämlich dann, als ich die Kamera nicht in der Hand hatte. Ich war in einem Krankenhauszimmer mit meinem Vater, dem gerade ein Infusionsschlauch in den Arm gelegt wurde. Weil ich schon ein paar Bilder gemacht hatte und keine weiteren brauchte, legte ich die Kamera beiseite. Wenige Minuten später wurde ich selbst in ein Zimmer gebracht und dort auf ein Bett gelegt. Ich stand tatsächlich kurz vor der Ohnmacht. Als mir bewusst wurde, was passiert war, verstand ich auch, was bei dieser Episode im Krankenhaus anders war: ich hatte die Kamera nicht vorm Gesicht. Mit ihr als Schutzschild konnte ich etwas Abstand zur Situation aufbauen. Fehlte sie, reagierte mein Körper! Oft habe ich mich gefragt, warum ich in solchen Momenten nicht zusammengebrochen bin – und fand die Antwort in diesem Erlebnis.

Die Fotos ihrer Eltern machen vor allem Mut. Sie erinnern daran, wie wichtig es ist, miteinander zu reden, zuzuhören, buchstäblich nicht wegzusehen. Welche Erfahrung würden Sie persönlich an Menschen in ähnlichen Situationen weitergeben?

In der Gesellschaft vermeiden wir es, über den Tod zu sprechen. Aber wie das Leben, ist auch der Tod Teil der universellen Erfahrung des Menschseins. Wir wissen alle, wie die Geschichte ausgeht. Wenn wir mehr darüber reden, verstehen wir vielleicht mehr und können in diesem Wissen und Bewusstsein die verbleibende Zeit besser nutzen. Die Sprache der Fotografie ist universell und erlaubt es den Betrachtern*innen, den Bildern einen eigenen Kontext zu geben. Das macht sie zu einem wirkungsvollen Instrument im Umgang mit schwierigen Themen wie Tod und Krankheit.

Nach der Veröffentlichung der Bilder schrieb mir eine Frau, dass sie für diese Eindrücke dankbar sei, wenngleich sie einige beängstigend fand. Da ihr ähnliches bevorstünde, wüsste sie nun, womit zu rechnen sei. Ich versuche stets die Menschen darin zu bestärken, sich ihren Ängsten zu stellen, die schwierigen Gespräche zu führen und jeden Moment bewusst wahrzunehmen. Denn ist der geliebte Mensch einmal verschwunden, verschwinden die Geschichten mit ihm und dann klammert man sich an alles, was man finden kann.

Was haben Sie von Ihren Eltern gelernt?

Als meine Eltern sich ihrer eigenen Sterblichkeit gegenübersahen, beschlossen sie, soviel wie möglich aus der ihnen verbleibenden Zeit herauszuholen. Sie entschieden sich zu leben und zu lieben. Mit ihrem Mut und ihrer Kraft inspirierten sie mich und andere dazu, es ihnen gleich zu tun. In diesen zwei kurzen Jahren ihres gemeinsamen Krankseins lernte ich viel von ihnen und ich sehe es als meine Verantwortung, diese Erkenntnisse mit anderen zu teilen.

Gibt es für Sie irgendeinen Trost für den Verlust Ihrer Eltern?

Mein Vater sagte einmal: „Uns wurde nie ein langes Leben versprochen, jeder Tag ist ein Geschenk.“ Das wurde ihm früh bewusst, da seine Eltern beide an Krebs starben, als er noch jung war. Er versuchte also, das Leben ohne allzu viel Reue auszukosten. Ich hoffe, dass mein Buch The Family Imprint (Familienprägung) denen, die sich in der Geschichte der Krebserkrankung meiner Eltern oder den Verlustgefühlen wiederfinden, Trost spendet und Verbundenheit vermittelt. Ich weiß selbst wie einsam und bedrückend solche Zeiten sein können. Zudem hoffe ich, dass dieses Buch seine Leser*innen dazu animiert, die ihnen verbleibende Zeit zu genießen und die geliebten Menschen in ihrem Leben noch ein bisschen fester an sich zu drücken. „Das Leben ist kurz“ ist zu meinem täglichen Mantra geworden, auch wenn es ein Klischee ist. Aber es ist ja ein Klischee, weil es wahr ist!

Ihr Fotoprojekt hat international sehr viel positive Resonanz erfahren. Sie wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Hat Sie das überrascht?

Als damals die New York Times sich an einer Veröffentlichung unserer Geschichte interessiert zeigte, waren wir erstaunt. Meine Eltern fragten sich, warum sich irgendjemand für sie interessieren sollte. Schließlich waren wir bloß eine normale Familie und dies war halt unsere Situation. Das Ausmaß an Interesse, Verbundenheit und Empathie war kaum vorstellbar. Auch war ich davon überrascht, wie stark sich diese Verbindung mit wildfremden Menschen auf meine eigene Trauerarbeit auswirkte. In einer Situation, in der man sich sehr einsam fühlen kann, erlebte ich das Gegenteil: Trost, Unterstützung, Liebe, Verständnis und bei der schönen Vorstellung, dass meine Geschichte all dies auch bei anderen bewirken könnte, empfand ich tiefe Demut.

Wie denken Sie selbst als junger Mensch über das Leben und den Tod heute, nach dieser intensiven Zeit mit Ihren Eltern?

Es ist nun fast fünf Jahre her, dass mein Vater und vier, dass meine Mutter verstarb und es vergeht kein Tag, an dem ich nicht über Leben und Tod nachdenke. Diese Erfahrung zwang mich dazu, meine Energie in die wirklich wichtigen Dinge zu investieren: Gutes zu genießen, Schlechtes zu überstehen und jeden Tag ohne Reue zu leben. Der Verlust meiner Eltern in jungen Jahren erinnerte mich daran, dass das Leben wirklich unvorhersehbar ist. Natürlich gibt es auch Tage, an denen ich den Blick für das Wesentliche verliere und über Dinge meckere, wie das Wetter oder eine schlechte Internetverbindung – schließlich bin ich ein Mensch. Dennoch versuche ich präsent zu sein, die Menschen in meinem Umfeld wertzuschätzen und nach bestem Ermessen ein sinnvolles, erfülltes Leben zu führen. Ich weiß, dass meine Eltern es so gewollt hätten und ich lebe nach dem, was sie uns in dieser emotionalen, intensiven Zeit gelehrt haben.

“The Family Imprint”

Das Buch “The Family Imprint: A Daughter’s Portrait of Love and Loss” von Nancy Borowick ist im Hatje Cantz Verlag erschienen und kostet 45,00 €. Hrsg. Nancy Borowick, Text(e) von Nancy Borowick, James Estrin, bearbeitet von Alison Morley. Englisch. 2017. 192 Seiten, 200 Abb. Gebunden. ISBN 978-3-7757-4248-1.

Das Buch “The Family Imprint: A Daughter’s Portrait of Love and Loss” von Nancy Borowick ist im Hatje Cantz Verlag erschienen und kostet 45,00 €. Hrsg. Nancy Borowick, Text(e) von Nancy Borowick, James Estrin, bearbeitet von Alison Morley. Englisch. 2017. 192 Seiten, 200 Abb. Gebunden. ISBN 978-3-7757-4248-1.